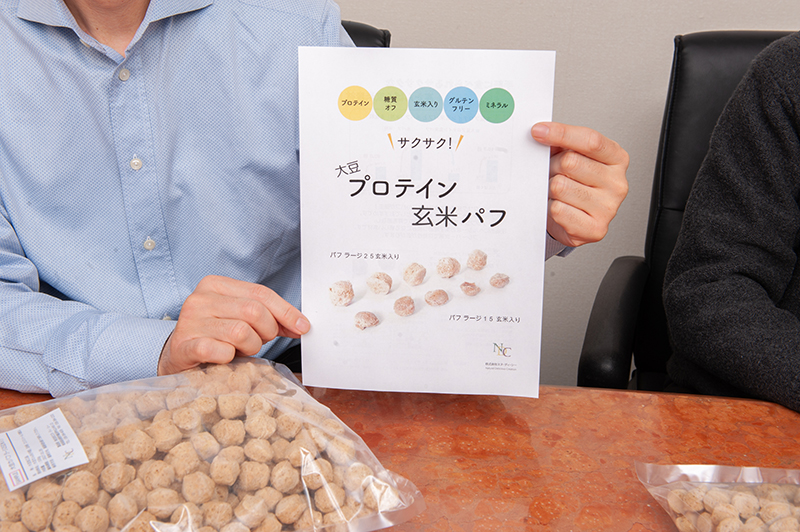

大豆タンパク質の研究を手掛けるフードテック企業が、玄米粉と大豆粉を主原料に新たに業務用の高プロテインパフを開発。大豆粉単体では困難とされていたサクサク食感、15 ミリと25ミリの大きめサイズを、玄米粉との絶妙な配合で実現。大豆のプロテインと玄米のビタミン・ミネラルを手軽に補給できる栄養価の高いパフが完成しました。スナック菓子やチョコレート菓子の原料として、またカフェメニューの素材としても幅広く活用でき、アイデア次第で最終製品としての可能性も広がります。栄養とおいしさを兼ね備えた新しい食材です。

業務・原材料用 ※業務用のため詳細は要問い合わせ

・直販依頼:株式会社エヌ・ディ・シー

Mail.info@v-ndc.com

株式会社エヌ・ディ・シー(岐阜県各務原市)は、大豆タンパク質の研究を基盤に、ユニークで機能性のある食材の開発を手掛けるフードテック企業です。2024年には、自社の大豆製品を再定義し、新ブランド「大豆力(だいずりょく)」を発表。その最新作として、玄米粉と大豆粉を使用した高プロテインの「大豆力 パフ」を開発しました。

同社は「大豆力」ブランドを通じて、飲食店や食品工場などの業務用市場向けに、さまざまな大豆食品を提供しています。麺やそぼろなどの業務用食材に加え、近年は手軽にプロテインを補給できるスナック菓子の開発にも注力。ロングセラーとなった大豆チップスに続く新製品が期待される中、顧客らから「サクサクとした食感のスナックが欲しい」という要望が寄せられていることを受け、新製品としてパフの開発に取り組みました。

「パフをスナック菓子として手でつまんで食べられる大きめのサイズでつくろう」という発想から開発をスタート。当初は大豆粉100%で試作を重ねたものの、理想とする大きさとサクサクとした軽やかな食感を生み出すことに苦戦しました。そこで、大豆粉に加えるさまざまな素材を試す中で、おいしさが想像でき、サクサク感を引き出すだけでなく、栄養価に優れている点にも着目し玄米粉の配合を模索しました。

同社代表取締役の市川吉徳さんは「米と大豆は、ごはんと味噌汁のように味の相性は抜群です。しかし、組成的にはまるで水と油のように異なり、安定する配合率を見つけることが最初の課題でした」と振り返ります。

ラボで大豆粉と玄米粉の配合率を決定した後には、量産化に向けた課題が立ちはだかりました。小型テスト機で理想的な仕上がりが得られたとしても、大規模な製造ラインでその品質を再現するには、さらなる検証と調整が必要でした。

「特に押出機による成形に腐心しました」と語るのは、技術担当の楳田慎一さんです。「量産機は小型テスト機と比べて生地の製造工程にかかる時間が長いため、その間に材料の粘性が変化して狙ったとおりの成形ができないことが予測されます。その調整のために量産テストを繰り返す必要がありました」と振り返ります。

そこで、同社は事業を活用して原材料を調達し、複数回の量産テストを実施。配合や機械設定に微調整を重ねて、安定した成形ができるようになり、最終的に商品として完成しました。

こうして誕生した「大豆力 パフ」は、玄米粉を配合したことにより、軽やかでサクサクとした食感と大きめサイズを実現しました。米の甘みによる優しい風味が感じられ、砂糖は不使用。スナック菓子として各メーカーでさまざまな味付けができ、チョコレートをコーティングしたり染み込ませる素材としても適しています。

「タンパク質の補給にはプロテインバーなどの選択肢がありますが、このパフはスナック菓子としておいしく手軽に食べられることがポイントです」と市川さん。その味について「口に入れた瞬間は大豆の香ばしさが広がり、食べ進めるうちにデンプンが分解されて自然な甘みが感じられます」と説明します。大豆のタンパク質に加え、玄米由来のビタミンやミネラルも摂取できる、栄養バランスに優れたスナック素材が完成しました。

エヌ・ディ・シーは、新たに開発した「大豆力 パフ ラージ15/ラージ25玄米入り」のプロモーションのため、2025年1月に東京・池袋で開催された「居酒屋JAPAN/外食ソリューションEXPO」に出展しました。

この展示・商談会は、商社や飲食店のバイヤーが集まる一大イベントで、来場者数は前年より10%増加し、会場は活気に満ちていました。同社のブースにも多くの食品・飲食関係者が訪れ、この新製品の特徴や活用方法に関心を寄せました。高プロテインで栄養もあり、グルテンフリーでおいしく手軽に食べられることが訴求ポイントです。

「面白い食材ですねと好評をいただき、多くの問い合わせがありました」と、展示・商談会の手応えを語る市川さん。菓子の企画・製造会社や飲食店のほか、「子どもたちにプロテインを摂ってもらいたい」という給食事業者からの問い合わせもあったそうです。今後は、導入を検討する企業に向けてフォローアップを進めていく予定です。

「大豆力 パフ」の魅力は、その用途の広さにもあります。「スナック菓子やチョコレート・キャラメル菓子の素材として、また居酒屋やカフェ、ベーカリーなどの商品開発にも活用してほしいですね」と市川さん。軽やかな食感と栄養価の高さを兼ね備えたこの新食材が、スナック菓子だけでなく、さまざまな料理やスイーツの可能性を広げます。